- 本当に意味のあるコンプレッサーの使い方をしているのだろうか。

- アタックタイム、リリースタイムの設定は正しくできているのだろうか。

そんな疑問をもった方のために、今回の記事ではコンプレッサーの効果的な使い方を解説していきます。

この記事はエンジニアの渡辺紀明が書いております。

プロフィールは以下をごらんください。

- 楽器や歌の音量バランスを整える

- 楽器や歌のアタックやリリースを変化させる

- 楽器や歌をバスでまとめてコンプレッションをかける

本記事の内容

現代のポップミュージックにおいて欠かせないのはコンプレッサーです。

このツールの使い方で音楽ジャンルが変わるほど奥深いツールです。

楽器や歌の音量バランスを整える

ダイナミクス(音量差)がある楽器や歌にコンプレッサーをかけて音量のバランスを整えましょう。

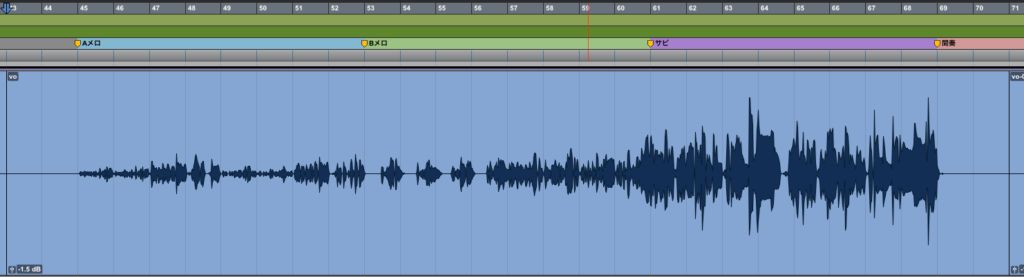

下の波形をごらんください。

オケ(バックミュージック)は打ち込みで作っているのもあり、セクションごと(Aメロとサビを比較したときなど)の音量差はありますが、セクション内の音量差はないのがわかります。

一方、歌の方は63小節目の途中から最後まで若干音量があがっていますよね。

これをそのまま流してしまうと、オケに対して歌だけがサビの途中から大きくなってしまいます。

ここでコンプレッサーの出番です。

コンプレッサーをかけた波形が下です。(ちなみにこの曲では2つの役割の違うコンプレッサーを使っています。)

Aメロ、Bメロの小さい箇所は大きく、サビの大きい箇所は小さくなっているのがわかると思います。

これによって歌がほどよいボリュームになってオケ(バックミュージック)に乗ってくれると思います。

この曲でのコンプレッサーのかけ方ですが、以下になります。

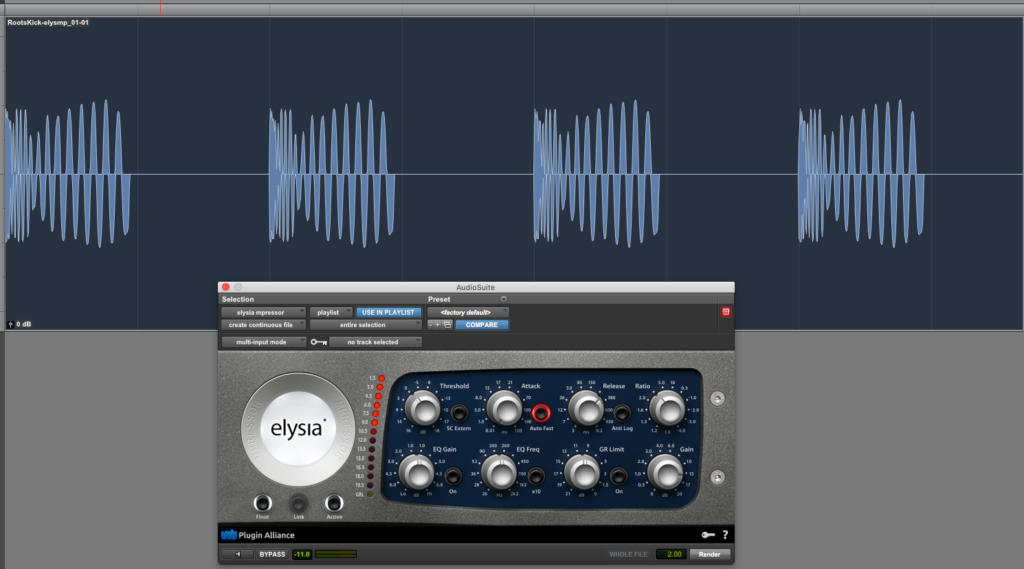

一つ目のコンプレッサー(図4)

このコンプレッサーは大きい音を圧縮するためなのですが、アタックタイムを遅くすることによって単に音量が平坦になって躍動感が薄れることがないようにしています。

音量は平坦にはなるがアタックを遅くしたコンプレッサーによって瞬間的にコンプレッションされた音にアタックがつくイメージですね。

(ちょっと難しいですかね。笑 コンプレッサーによってコンプレッションされた音にあえてアタック、ディケイ、リリースの変化を与えている。ということですね。)

レシオは4:1ですのでそこまで大きく音量はさがりません。その代わり音量が小さいところを除いて歌全体にある程度コンプレッサーがかかっています。

2つ目のコンプレッサー(図5)

このコンプレッサーは主にサビなどで瞬間的に音量があがってしまっている箇所の音量的ピークを落としています。

瞬間的なピークは耳ざわりなことが多いですし、低音などでそれが起こるとスピーカーに負担をかけ音割れにもつながります。

音楽的な意味のある音量増加だったりもするので悩ましいですが、ここでは全体の聴きやすさを重視してコンプレッサーに働いてもらっています。

アタックを早くしてピークがコンプレッサーをすり抜けるのを防いでいます。これをリミッターとも呼びます。

アタックを遅くしたコンプレッサーの使い方と違い、アタック音を潰してしまっているので、歪みやすいですので痛い音になりがちです。そのため慎重に行う必要があります。

楽器や歌のアタックやリリースを変化させる

[1]でも若干触れましたが、コンプレッサーにはソースの音量差を縮める効果以外に、

いわゆるエンベロープ(音量の変化曲線)を変化させることができるわけです。

特に打ち込み音源のような音量が一定にものにはより多く効果が発揮されるでしょう。

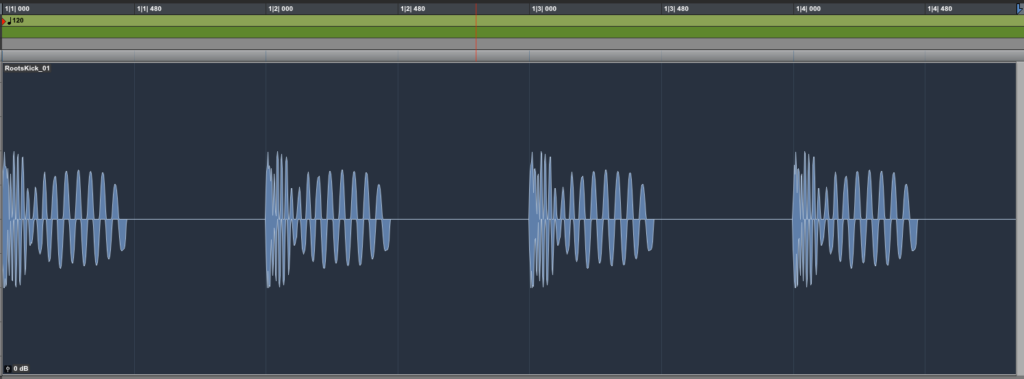

例えば 打ち込みのキックをスローアタック・ファーストリリースにしてコンプレッションしたものがこちら

ファーストアタック・スローリリースにしたものがこちら

ここで注意すべきは、コンプレッサーによってアタックとリリースのかかり具合は違うということ。

今回上のファーストアタック・スローリリースではCLA-76を使いませんでした。なぜならCLA-76ではアタックを最速にしても波形の頭からコンプを効かすのは無理なのです。

試しにやってみたのが下の波形です。アタックを最速にしてもむしろアタックを強調してしまってますね。

このエンベロープを変える。という効果をさらに特化したものにトランジェント系のプロセッサーがあります。

古くはSPLのトランジェントデザイナーが有名ですね。

トランジェント系のプロセッサーは逆にソースに音量差がない方がかかりやすいです。

まさにコンプレッサーのアタック・リリース機能の強調に特化したプロセッサーになりますね。

下の図はトランジェントデザイナーと似たプラグインであるSoftubeのトランジェントシェイパー で アタックを強調、リリースを縮小させています。

コンプレッサーとは効果が若干ちがいますよね。

楽器や歌をバスでまとめてコンプレッションをかける

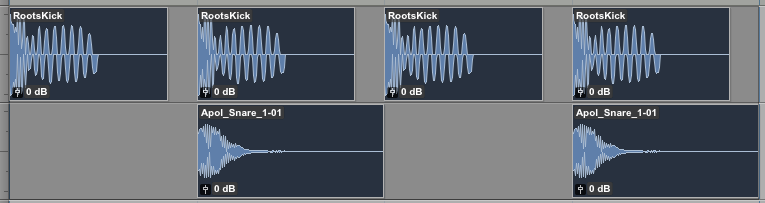

例えば4つ打ちのキックがあるとします。

その上にスネアを乗せた場合、なにもしなければDAWではスネアの分だけ単純に音量があがってしまいます。

音量が上がって良いのであれば問題ないのですが、このままハイハット、パーカション、などと重ねていくとビート全体が大きくなってしまい他の楽器や歌とのバランスがとりにくくなってしまいます。

そこでスネアが鳴ったタイミングでコンプレッションがかかるようにセッティングします。

結果、キックの低音も減ってしまいましが、キックとスネアがまとまってコンプレッションされることにより一つの一体感を産むことができます。

こうやってメリットとデメリットがあるのがコンプレッションなのです。

ちなみに、クラシックでは大きなホールで聴くのが前提の音楽だったため、音量の上下による表現が大事ですが、ポップ・ミュージックはレコードやCDに入れ込むことが大事だったため、音量の上下による表現はどんどん抑えられていった歴史があります。

そこでコンプレッサーによる表現がどんどん重要になってきたのです。

私の経験ではクラシックミュージックではほぼノンコンプレッション、ジャズでは少しだけコンプレッション、ポップスではコンプレッサー命(笑)

といったところです。コンプレッサーの使い方次第で音楽はだいぶ変わっていくのです。

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです。