今回は先日に続いて筆者の使うコンプレッサープラグイン第2回として初心者にも(ベテランにも)お勧めできるコンプレッサーを紹介します。

この記事はエンジニアの渡辺紀明が書いております。 私のプロフィールは以下をごらんください。

本来、「大きな音を自動で小さくする」というシンプルな目的のために作られたコンプレッサーですが、

個体差による音色の違いで多くの数が作られてきました。

プラグインもものすごい数が出ていますよね。

筆者の感覚ではプラグインコンプレッサーは3つに分類できると思います。

まずは、アナログ機材モデリング型コンプレッサー。以前書いた1176など、アナログのコンプレッサーをモデリングしたものですね。

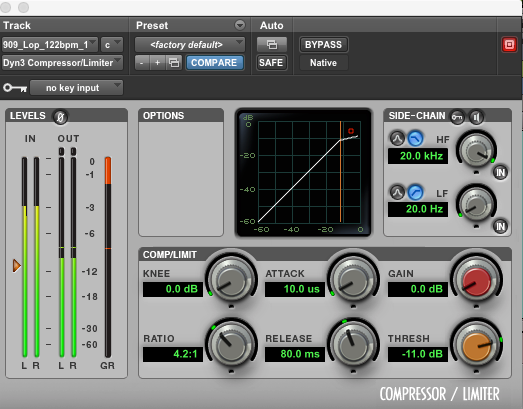

次に ProToolsについてくるDyn3などの数値のたくさん付いたデジタルコンプレッサー。 これは入力した数値どうりに挙動が求められるコンプですね。数値どうりにリニアに動いて欲しい時に有効です。

アナログは良い意味でも悪い意味でも曖昧な世界なので、数値どうりにリニアに動くのはデジタルならではの強みですね。

最後の3つめはデジタルでありながらアナログ機材のようにリリースやレシオなどの細かな設定がオートで最初から決まっているコンプレッサー。

オートで色々決まっているぶんそれがそのコンプの音色として個性になっているわけですね。

これはアナログコンプと同じと言えます。

ですので一度特性を知ると「このスネアはこのコンプ。」と言った感じで使い分けがしやすくなります。

またアナログの世界では実現が難しい機能を兼ね備えているものが多いです。

今回紹介するのはそんなコンプレッサーです。

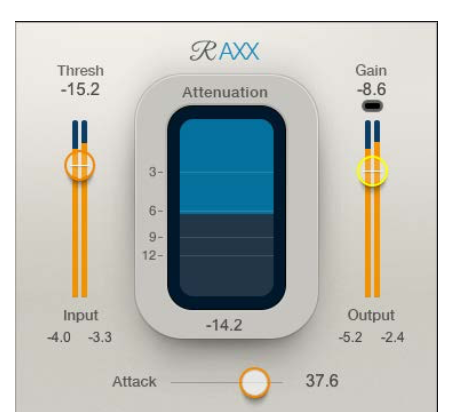

Waves Renaissance Axx

メーカーであるWavesの説明ではギターやベースにかけるコンプレッサーとして開発されたようです。

楽器にはドラムや三味線、ベースのスラップ弾きなどアタックが瞬間的に速いものから

ギターやベースなど、少しマイルドなもの、

パッドやストリングスなどアタックがむしろ緩やかなものまで色々ありますよね。

その中でこのコンプレッサーはギターやベースなどのアタックがそこまで速くないもの(もちろん弾き方次第ですが)

のダイナミクスを曲中で安定させる、一定にするのが得意です。

ただ筆者はこのプラグインはギターやベースにはほぼ使いません。

筆者がこのコンプレッサーを使うのは歌です。歌のレベルを安定させるには最適なコンプレッサーの1つなんですよね。

まずは歪みません。

このコンプレッサーは Wavesの大ヒットコンプレッサー Renaissance Compressorをベースにしているのですが、

とにかく音が割れません。どんなに頑張っても割れない(笑)

特にラフミックスや作曲家さんがコンペに応募する時など時間がない時には一番お勧めのボーカルコンプレッサーですね。

強めにコンプレッションをかけてまとめる事ができますからね。

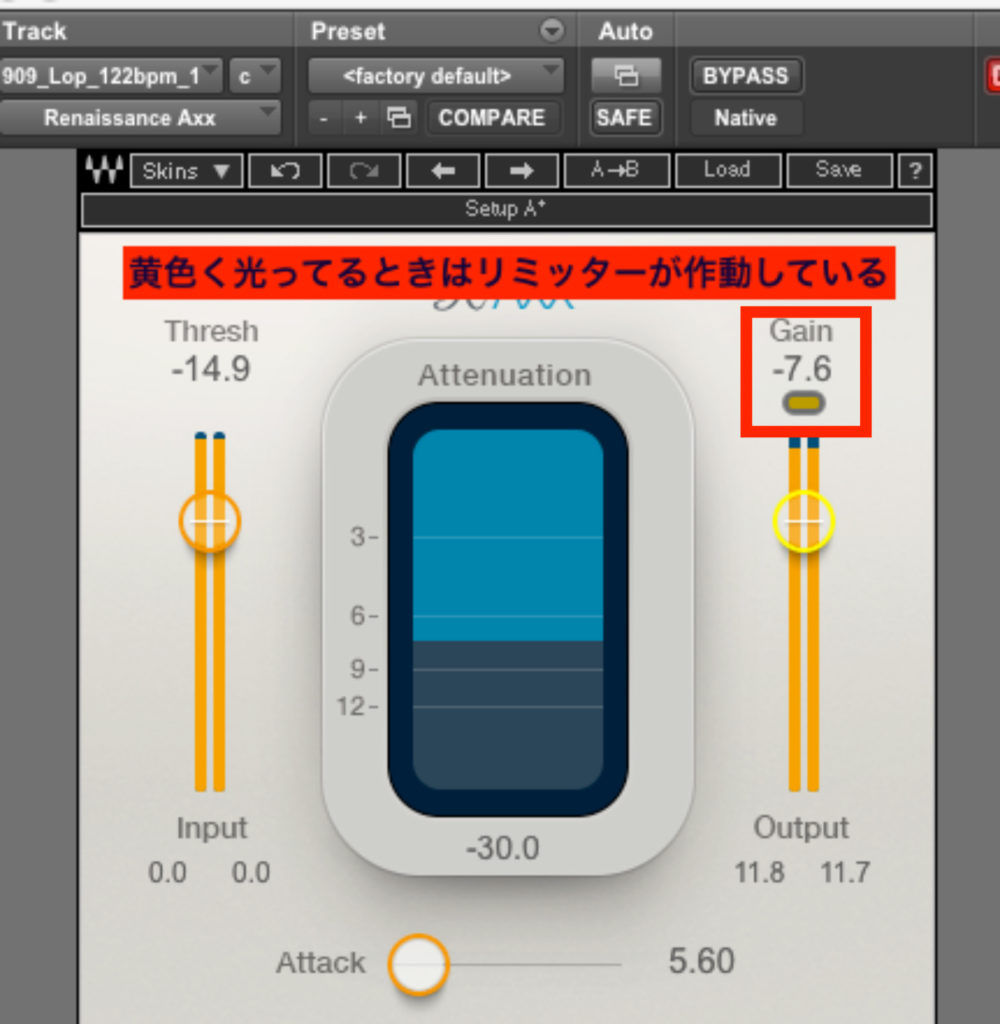

またアウトプット(右のGainスライダー)にリミッターがついており、アタックを遅くすることで通り過ぎてしまう瞬間的なピークもうまくキャッチしてくれます。とてもレベルが取りやすいのですね。

といってもコンプレッサーをかけてレベルが上がってしまうのはよくないですので、

左のスレッショルドスライダーを下げるときはマウスで右のGainスライダーを同時選択してレベルが上がってしまわないように同時に下げるとよいです。

単にスレッショルドを下げるだけでは、L2などのピークリミッターのようにレベルが上がって音がよくなる魔法のツールのように感じれてしまうので注意ですね。そんなものはないです。(笑)

ナレーションなどにもとてもよいコンプレッサーですね。聴きやすく一定のレベルにしやすいです。

ナレーションやセリフがダイナミクスがあると聞き辛いんですよね。

うちの奥さんは自宅で映画を見る時、声の音量差がありすぎる映画はよくテレビのリモコンをいじって音量を上げ下げして見てます。セリフが聞き取りづらいから、パパがこの映画ミックスしてよ?と言われます。(笑)表現も大事ですが、セリフは聞きとれないと意味ないですからね。

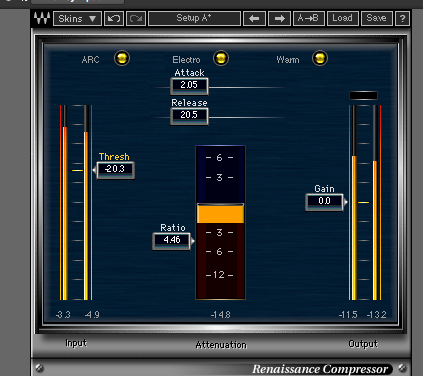

ちなみに最近のバージョンから左上のSkinsというところでコンプレッサーの色を変えれます。

光が人間の脳に及ぼす影響は甚大なのでこれは嬉しいですね。

暖かみのある色だと音色も暖かいと勘違いしてしまいますからね。

余談ですが、15年以上前、昔私がアシスタントだったとき、PCの調子が悪くなり15分レコーディングが止まってしまった事がありました。

録っていたのは皆が知る有名バンド。エンジニアさんも一流の方です。

再開したとき、エンジニアさんが「音が違う!」と言い始めました。

特に何も変えてないはず。。私は何度も調べましたが結局原因がわからず時間も押していたためそのままエンジニアさんは不満そうにレコーディングを再開しました。。

1つ違っていたのはPCが不調になってプロツールズを初期化したため、ミキサー画面のトラックの色が変わっていたんですね。

これによって音が違って聞こえていたんだと思います。色違いで音が変わる(変わったように聞こえる)こういう事よくあったんですよね。あとはミックス中にスタジオのライトが切れてしまって在庫がなかった時も、エンジニアさんが音が変わった。といって騒ぎ始めましたねw

当時はそれくらいDAWのサウンドに信頼がなかったんですね。

しかしアシスタントとしてはお客様であるエンジニアさんが音が変わった!と言えばなんとか対応しないといけないので大変でした。(笑)

先輩エンジニアが音が変わったと言えば変わったんです!(笑) NoでもYesなんです!(笑)

ミックスするときはプラグインの見た目や色、光に惑わされないようにするのが大事なんですね。

外部変化で変わるのは我々人間で、心のないパソコンはいつも機械的に同じ音を出してるだけなんですね。

(あ、もちろんフランジャーなどのモジュレーション系は毎回微妙に音が変化しますので注意です。)

今思えばアシスタントエンジニアが入るようなセッションは大きい案件が多く、エンジニアさんも少しの変化でピリピリしたのもわかりますね。

いかがでしたでしょうか。少し話がそれてしまいましたが、参考してもらえれば幸いです!